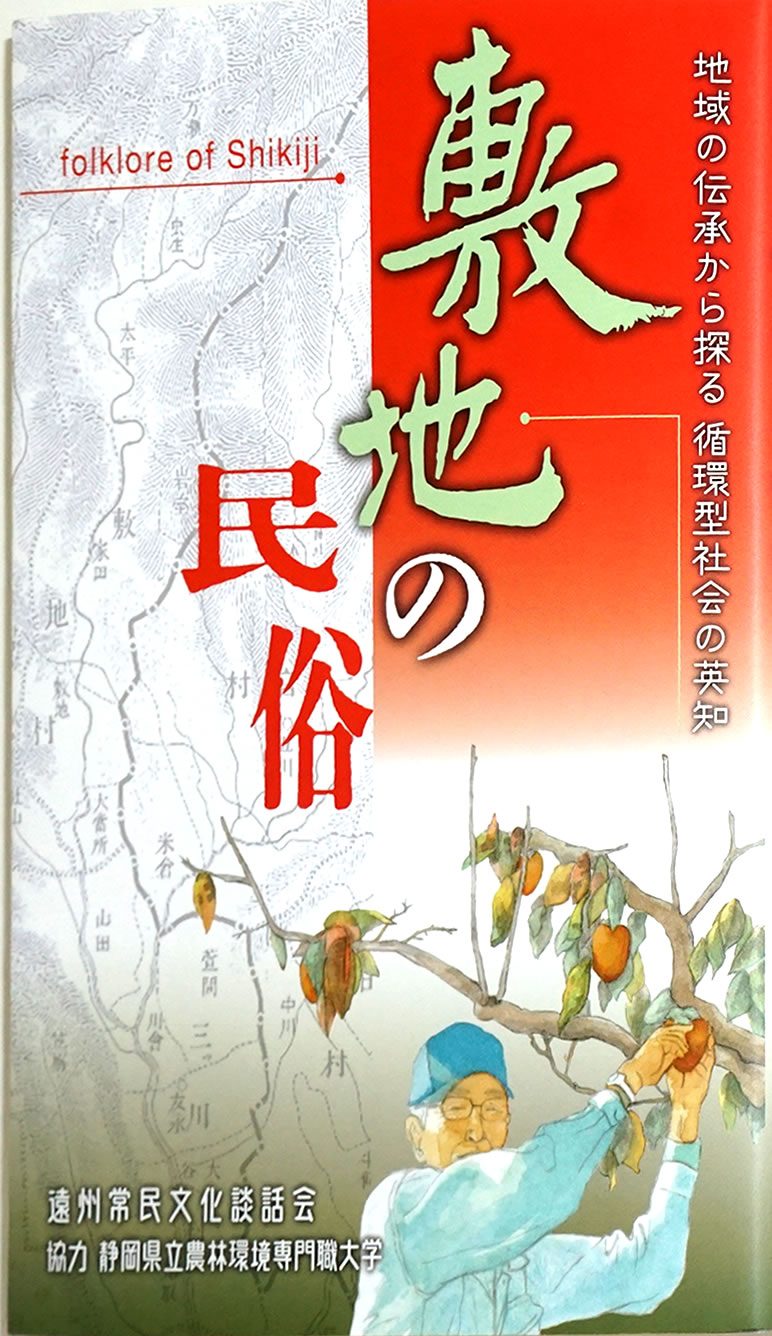

民俗誌『敷地の民俗』刊行

この度は静岡県磐田市敷地地区を取り上げ、地域が有する豊かな自然環境や景観、固有の伝統・文化を認識し、地域社会がどのように現在につながってきたのか、そして未来につながるのかを民俗誌を作成することで確認したい。静岡県立農林環境専門職大学と協力して民俗調査を実施し、民俗誌の書籍を刊行する。民俗誌はある地域を取り上げ、その地の民俗事象を記録するものである。

以下の通り刊行報告会を開催いたしました

-

日時 2023年 12月16日(土) 13:30~15:50

場所 豊岡東交流センター

(静岡県磐田市敷地1187-3 ℡0539-62-6669)

内容 <進行>山内薫明(遠州常民文化談話会事務局)

(1)挨 拶:遠州常民文化談話会代表・名倉愼一郎 13:30~

豊岡東地域づくり協議会会長・佐野健夫様

伊藤家当主・静岡大学教育学部教授・伊藤文彦様

(2)報 告「民俗誌作成と敷地の民俗」

中山正典(静岡県立農林環境専門職大学)13:50~

(3)『敷地の民俗』報告・執筆者による敷地の民俗の報告

(1人5分)14:20~(休憩14:50~15:00)

・名倉愼一郎 ・今村純子 ・山内薫明 ・袴田克臣 ・鈴木勝晃

(4)『敷地の民俗』刊行記念シンポジウム

-テーマに沿ってお住まいの方々との意見交換-15:00~

司会:鈴木勝晃

常民のパネラー:伊藤久仁俊、大島たまよ 北島金三

敷地のパネラー:高木敏さん 市川敏仁さん 佐野房代さん

月例会のご案内